Die BUGA 2029 soll die Region voranbringen und als Veranstaltung erfolgreich sein. Um beim Ansteuern dieser Ziele auf Kurs zu bleiben, braucht es klare Leitlinien – den normativen Überbau zur Entwicklung der richtigen Strategien und Maßnahmen.

Die Analyse hat es aufgezeigt: Das Obere Mittelrheintal hat nicht nur Stärken, sondern auch deutliche Defizite in vielen Bereichen. Eine Bundesgartenschau wird diese, zumal in einer so großen Gebietskulisse, nicht mit einem genialen Wurf beheben können. Aber sie will einen Beitrag dazu leisten – und zwar den größtmöglichen.

Zentrale Leitidee: Identität stärken

Die BUGA 2029 will Prozesse anstoßen, die einer positiven Gesamtentwicklung dienen, und sie will helfen, Grundlagen zu schaffen, auf denen solche Entwicklungen gedeihen können. Zentrale Leitlinie ist daher, die BUGA 2029 als Instrument für eine Stärkung der Identität der Region zu nutzen. Diese Identität setzt sich aus vielen Einzelaspekten zusammen, denen es verstärkt Beachtung zu schenken gilt.

Untrennbar mit einer Stärkung der Identität ist somit auch die Stärkung des für die Region so wichtigen Tourismus verbunden.

(Foto: Piel media)

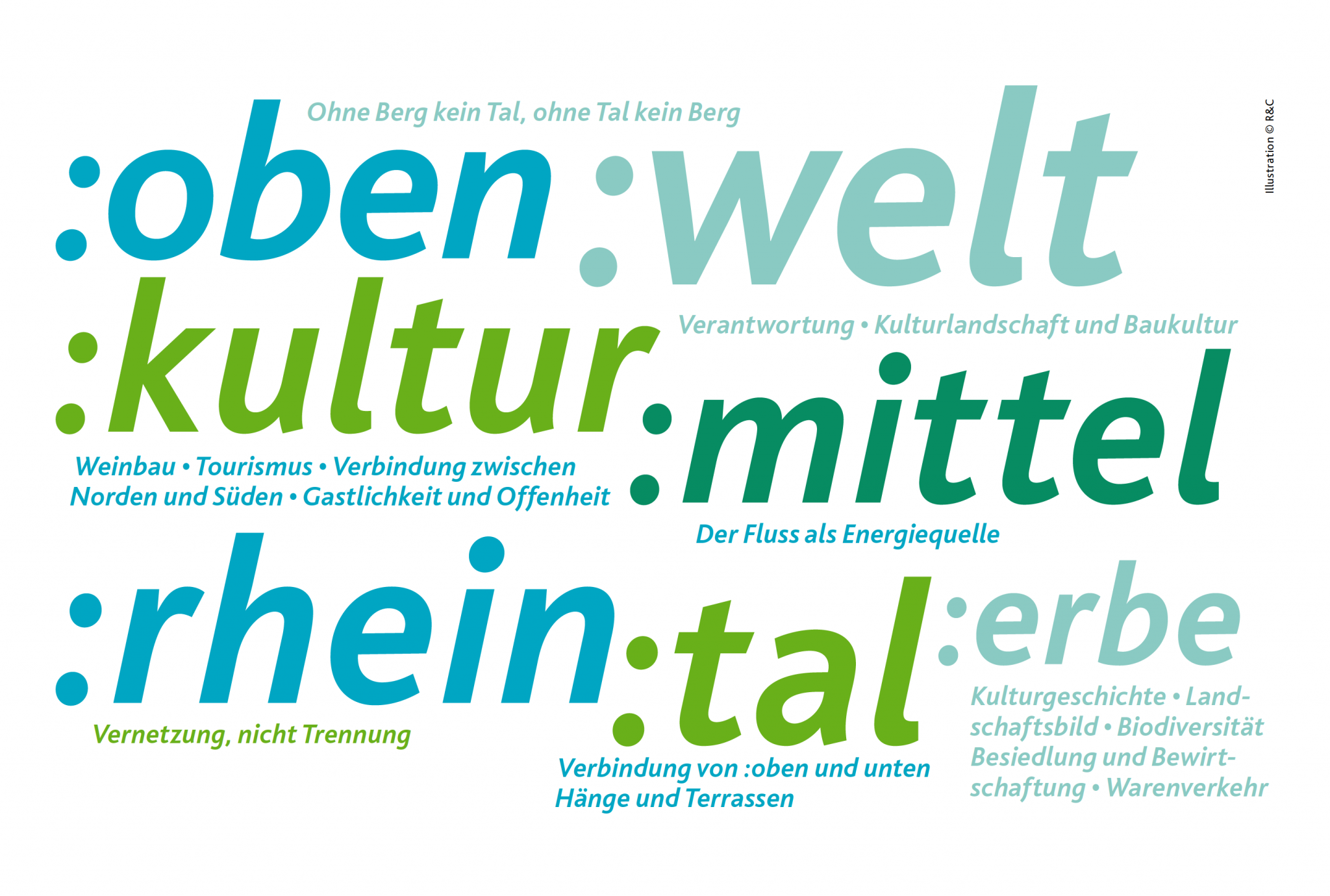

In der Vorstudie wurde diese Vielzahl von Merkmalen ausgehend von der Begrifflichkeit Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal zusammengetragen:

- Mit dem Begriff :welt ist die Verantwortung verbunden, eine Stätte von außergewöhnlichem universellem Wert für die Menschheit zu bewahren. Das Ziel, die Kulturlandschaft und die Baukulturgüter zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, leitet sich daraus unmittelbar ab.

- Der Begriff :kultur umfasst die Einflüsse, Funktionen und Lebensweisen, die mit diesem Tal in den zurückliegenden Jahrhunderten verbunden waren. Weinbau, Tourismus und die Rolle des Tals als Verbindungsachse zwischen Nord und Süd haben eine Kultur des Genießens, der Gastlichkeit und der Offenheit befördert, auf die es sich im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft zu besinnen gilt.

- Das :erbe, das Jahrmillionen Erd- und einige Jahrtausende Kulturgeschichte der Region hinterlassen haben, das einmalige, vielgestaltige Landschaftsbild und eine enorme Biodiversität, aber auch die Emissionen und die daraus resultierenden Probleme, bilden Stärken, die es zu unterstützen, und Schwächen, die es zu mildern gilt.

Die Vernetzung muss auch kommunale Grenzen überschreiten und organisatorische Strukturen müssen an den Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, ausgerichtet werden.

- Die Kulissen aus den :oben liegenden Bereichen der Höhengemeinden mit den prägenden Waldflächen bzw. landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie dem :tal sind sehr gegensätzlich. Dennoch bedingen sie einander – denn ohne Berg kein Tal und ohne Tal kein Berg. Die topografischen Gebilde der Höhenrücken und des Talraums gilt es immer im Verbund mit den dazwischenliegenden Hangbereichen und Terrassen zu betrachten – als zwei Räume, deren unterschiedliche Qualitäten sich ergänzen und das Welterbe zu einem vollständigen Erlebnisraum werden lassen.

- Und ziemlich genau durch die Mitte des Raumes verläuft der :rhein. Dieser soll zukünftig weniger trennend wirken, sondern :mittel zum Zweck werden, die Menschen zu seinen beiden Seiten zusammenzubringen, mehr Mitte als Grenze sein, indem neue Wege der Mobilität und der Vernetzung über die Ufer hinweg entwickelt werden. Diese Vernetzung muss auch kommunale Grenzen überschreiten und organisatorische Strukturen müssen an den Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, ausgerichtet werden.

Untrennbar mit einer Stärkung der Identität ist somit auch die Stärkung des für die Region so wichtigen Tourismus verbunden. Indem sie Millionen Besucher ins Tal zieht, kann die BUGA 2029 hier einen ganz wesentlichen Beitrag leisten.

Die Bewohner des Oberen Mittelrheintals werden den Erfolg einer BUGA auch daran messen, welche langfristigen Wirkungen von ihr ausgehen. Eine weitere Leitlinie der BUGA 2029 ist daher, den Raum insgesamt lebenswerter zu machen.

Leitlinie Regionalität

Eine weitere wichtige Leitlinie ist, das Welterbe für den Besucher im Gesamten erlebbar zu machen und die BUGA für die Bewohner in der gesamten Region spürbar werden zu lassen. Daher soll das dezentrale Ausstellungskonzept diverse Bereiche im ganzen Tal bespielen, soll das Veranstaltungskonzept sämtliche Städte und Gemeinden der Welterbe-Region einbeziehen, soll ein Mobilitätskonzept dafür sorgen, dass die Besucher all diese Stätten und Events auch problemlos und unter minimalen Belastungen für die Bewohner und für sich selbst erreichen können.

Die Bewohner des Oberen Mittelrheintals werden den Erfolg einer BUGA auch daran messen, welche langfristigen Wirkungen von ihr ausgehen. Eine weitere Leitlinie der BUGA 2029 ist daher, den Raum insgesamt lebenswerter zu machen. Projekte, die im Rahmen der BUGA realisiert werden sollen, müssen sich auch an diesem Ziel messen lassen.

Neben den eigentlichen BUGA-Projekten wird es weiterer Anstrengungen bedürfen.

Die Bildung von gemeindeübergreifenden Strukturen, die es brauchen wird, um diese zukünftig koordinieren, durchsetzen und umsetzen zu können, will die BUGA 2029 aktiv befördern. Daher ist auch das Denken in Verbundräumen, das sich an den Erfordernissen von Aufgaben sowie dem Prinzip des optimalen Einsatzes von Ressourcen und nicht an kommunalen Grenzen orientiert, eine Leitlinie für die BUGA 2029.

Und schließlich soll es in der einzigartigen Kulisse des Oberen Mittelrheintals auch eine einzigartige BUGA geben. Eine BUGA, die aus der Herausforderung ihrer dezentralen Struktur eine Stärke und ein einmaliges Erlebnis macht. Ein Ereignis, das auch über 2029 im Gedächtnis der Menschen bleibt und zukünftig vielleicht sogar selbst ein Teil der regionalen Identität wird.

- In unserer Serie beleuchten wir auf Basis der Machbarkeitsstudie (PDF 2031, Ergänzung 2029) die Möglichkeiten und Auswirkungen der Bundesgartenschau 2029 im Oberen Mittelrheintal. Bisher erschienen:

- Familie Schmidt besucht die BUGA

- Impulse für das Obere Mittelrheintal

- So war es bei der Landesgartenschau 2008 in Bingen

- So war es bei der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz

- So war es bei der Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion

- Eine dezentrale BUGA – geht das?

- Besonderheiten und Potenziale

- Landschaft: Wasser, Wald, Fels und Wein

- Die Wiege des Tourismus

- Infrastruktur: Fluch und Segen zugleich

- Orts- und Regionalentwicklung

- Das Unesco-Welterbe

- Organisationsmodell und Planungsprozess

- Partizipation

- Planungsgrundlagen

- Ziel- und Erfolgskriterien

- Flächenmeldung und Einordnung

- Leitlinien

- Verbundräume

- Auf dem Rhein

- Das ganze Tal bespielen

- Konzept für die BUGA 2029

- Qualifizierung und Auswahl von Schwerpunktstandorten und -projekten

- Standorte im Nördlichen Tal

- Standorte im Zentralen Tal

- Standorte im Südlichen Tal

- Mobilitätskonzept

- Veranstaltungskonzept

- Touristische Infrastruktur

- Weitere Projektideen

- Was bleibt?

(1.748 Abrufe)